穿越熙来攘往的红山市中心,来到拉曼·拉斯曼(52岁)一家四口居住的租赁组屋单位。每隔几分钟,对街的地铁轨道便传来震耳欲聋的声响;在这座步伐急促的城市里,这间40多平方公尺的二房式单位显得格外静谧。

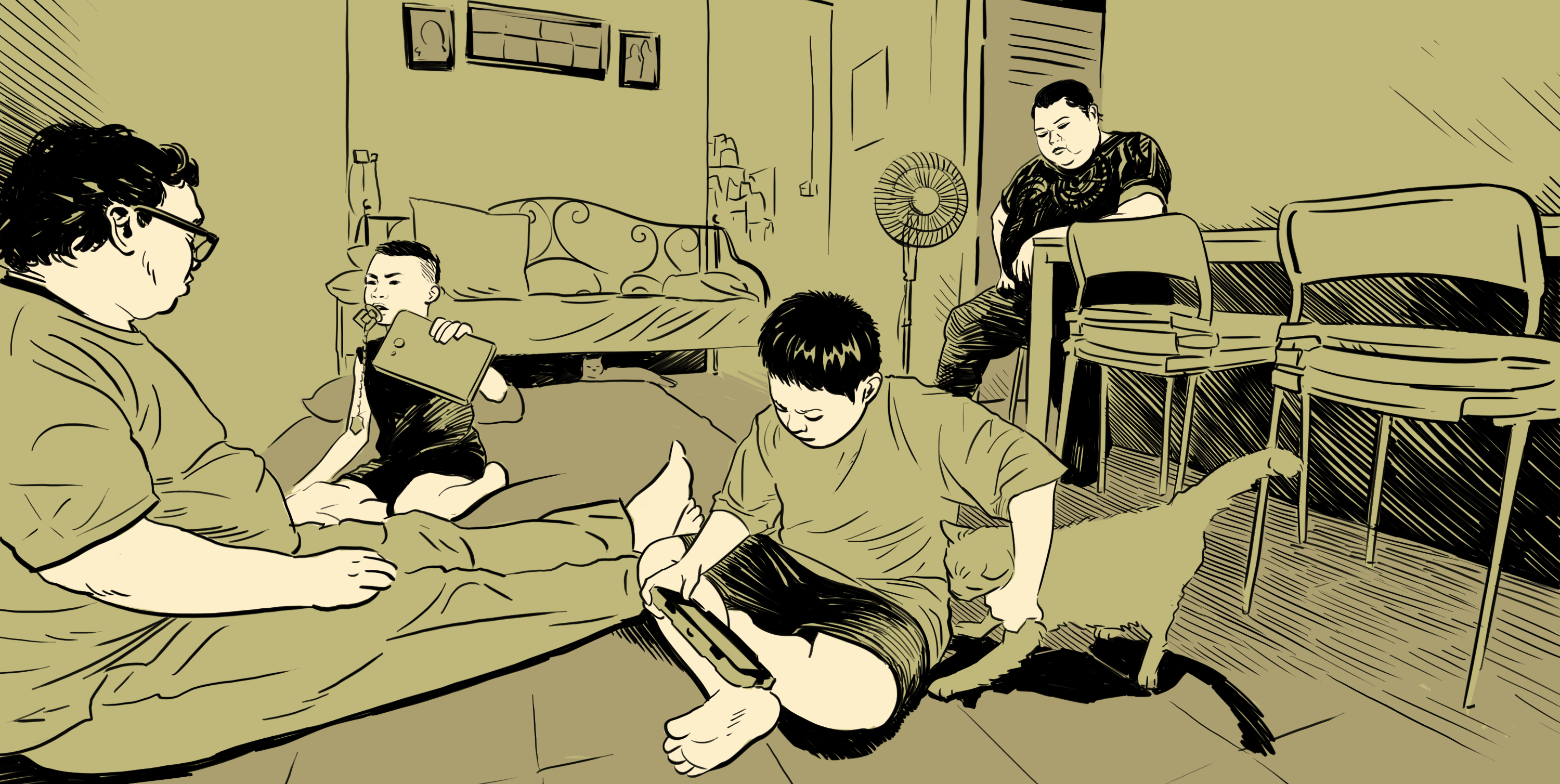

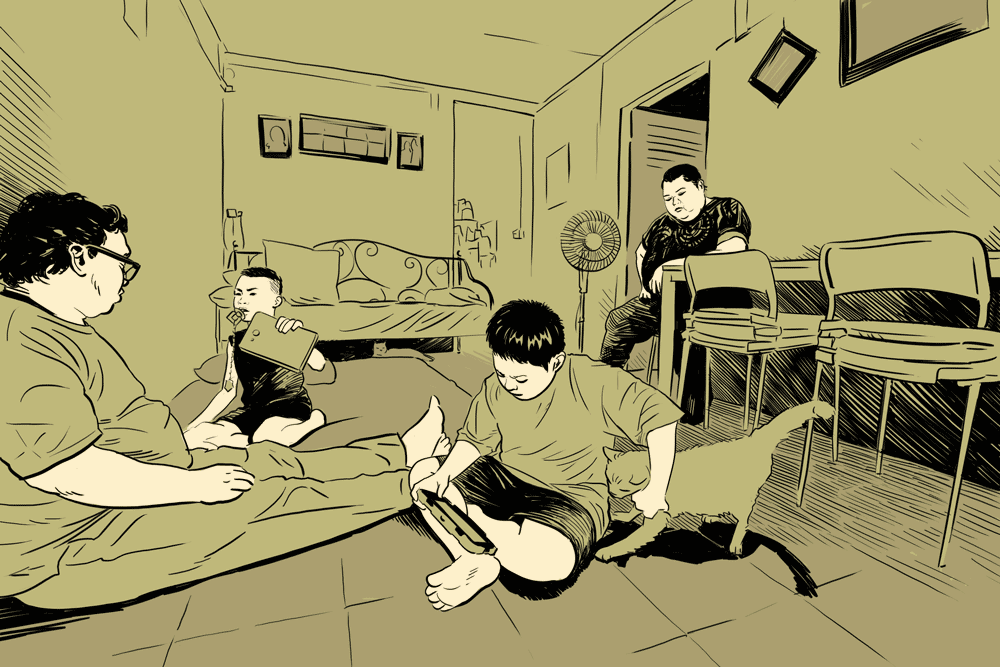

时间仿佛在这里停下了脚步。拉曼的大儿子沙基尔·祖菲里(11岁)跪坐在客厅的地铺上,咬着奶嘴,不停晃动身体。他手上拿着一台老旧的平板电脑,循环播放他最爱的班尼儿童节目(Barney and Friends);每当看到熟悉的桥段,不会说话的他就会兴奋地发出“呜呜”的叫声。这样的场景日复一日,持续了四年。

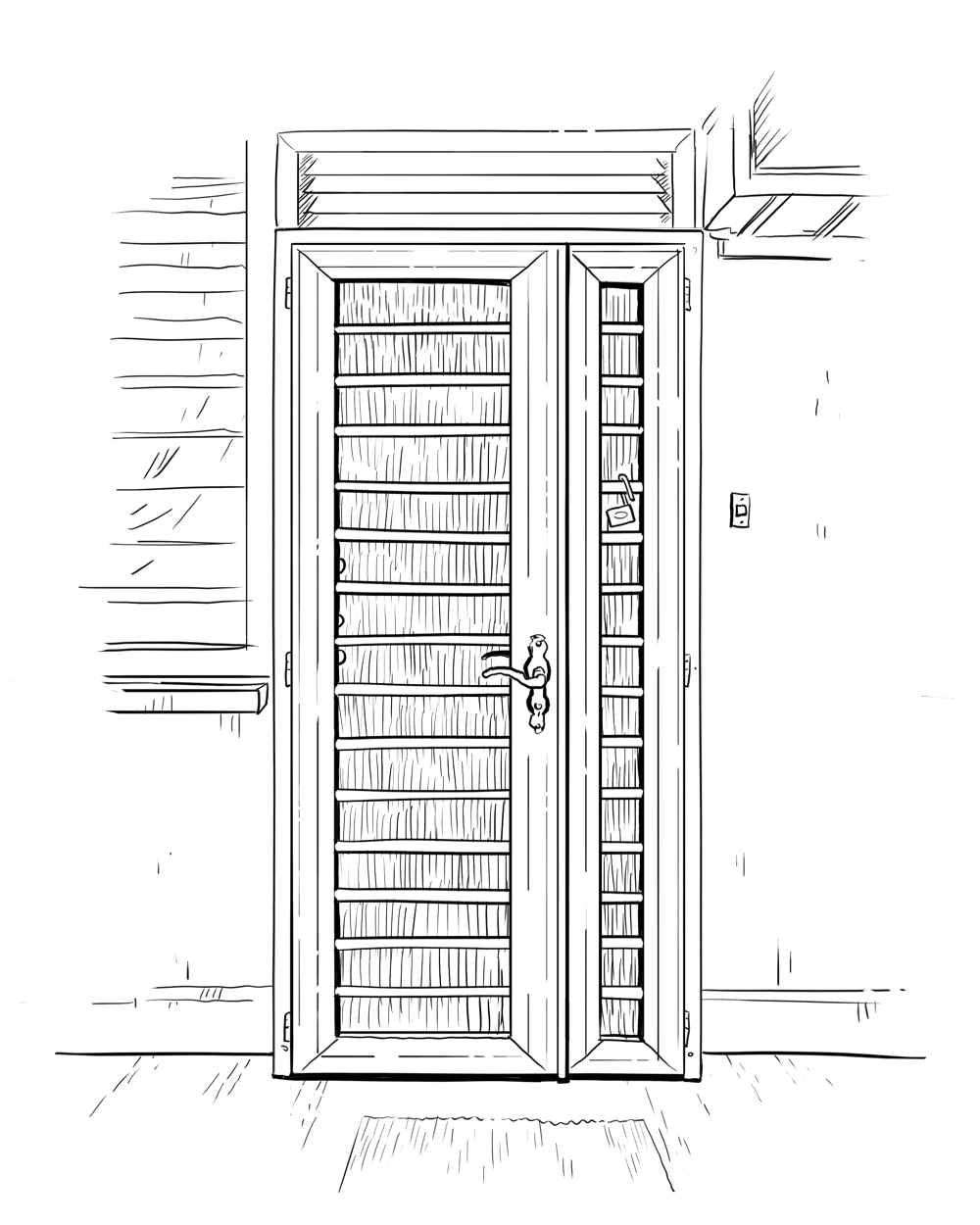

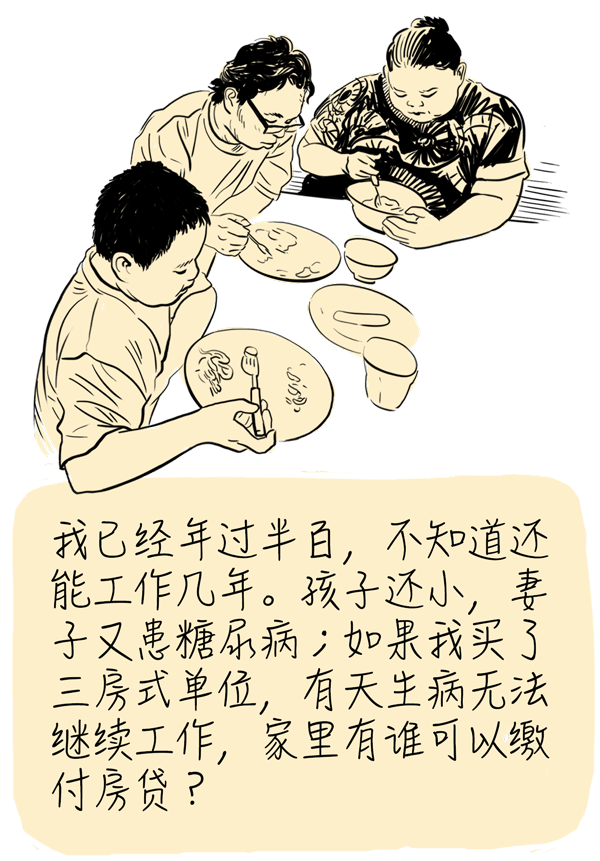

祖菲里(右)比祖海里(左)大一岁,但因为发育迟缓,外表看起来比弟弟小了好几岁。

祖菲里患有癫痫症和后脑淤血等先天疾病,智力和体能发展迟缓,衣食住行都需要家人照料。为了照顾这个长不大的孩子,拉曼和妻子努拉·穆斯塔法(35岁)已在匆匆岁月中长出了白发。

努拉在孩子出生后辞去了工作,成为家庭主妇。拉曼是家中唯一的经济支柱。

二儿子沙基尔·祖海里(10岁)也在时间的催促下成长。就读小学四年级的他,已经开始分担照顾哥哥的责任。客厅里那张单薄的地铺,是他替哥哥端水、喂零食的地方,也是兄弟俩晚上相拥入睡的床。

在拉曼的记忆中,兄弟两人仿佛还是昨天在他怀中的小婴儿;转眼间,祖海里已经是个身高1.5米、身材圆润的男孩。原本就狭小的租赁单位,不知不觉地变得越加拥挤。

“我不求大富大贵,唯一的心愿是拥有一间三房式组屋单位,让孩子有属于自己的房间,不必睡客厅。”

拉曼身边的亲友大多和他背景相似,没有受过高等教育,属于中低收入阶级。在他的世界里,有能力购买四五房式组屋的人,是“受老天眷顾的人生胜利组”;住在私宅的人则是难得一见的“超级富豪”。

截至今年5月,本地有约6万户家庭住在政府资助的租赁组屋单位。

租赁组屋是为负担不起组屋、没有家庭支援或其他住屋选择的国人提供的住屋选择,申请者的家庭月入顶限一般为1500元。

2017年,共有1000多户家庭成功搬离租赁单位;这个数字比2013年的约500人,多出近一倍。拉曼希望自己有朝一日,能成为其中一名突破重围的“幸运儿”。

这个简单的梦想,是拉曼十年来埋头苦干的动力。

对只有小学文凭的拉曼而言,圆梦的旅途障碍重重。他十几年来在酒吧打杂,收入不定,也没有固定的公积金存款。2004年至2014年,拉曼一家人住在直落布兰雅的一房式租赁组屋。

2014年,拉曼终于找到突破口。他开始到圣淘沙工作,一步一脚印从兼职活动执行员,升职为全职员工,负责联系活动承包商,也帮忙处理音效系统等,月薪比打杂时多出近一半。同年,他顺利“升级”到目前这间靠近红山地铁站的二房式租赁单位。

拉曼预计,他再过三年就有足够的公积金储蓄,支付一间三房式转售组屋单位的头期款。

凭着多年努力步步接近人生的转捩点,往前一步就能实现拥屋梦;但一不小心,也可能跌回从前的深渊。

“我已经年过半百,不知道还能工作几年。孩子还小,妻子又患糖尿病。如果我买了三房式单位,有天生病无法继续工作,家里有谁可以缴付房贷?到时不要说供房,可能连一家四口的日常开销都无法应付。”

拉曼最放心不下的是患有糖尿病的妻子努拉和永远长不大的大儿子祖菲里(右)。他把希望都寄托在小儿子祖海里(左)身上。

这是一场和时间的跨栏赛跑,每道难关跨过后,是更大的挑战。拉曼看不见终点,信心也一点一滴被时间消磨殆尽。

他最担心妻儿的医药费,以及不断上涨的租金。

祖菲里每两三个月需要接受体检,努拉则每天得注射胰岛素和吃药控制血糖;两人三个月的医药费达数百元。由于拉曼一家属于低收入家庭,这些医疗费,目前完全由政府资助。若拉曼的月薪增加,并超越政府设下的顶限,他有可能就得承担这笔医疗费用。

此外,建屋局每两年会根据住户的收入和家庭情况,检讨住户继续居住在租赁的资格,并调整月租。随着拉曼的收入增加,他的月租已经从四年前的44元,增加至目前的150元。

“几百元的医药费和租金听起来或许不多,但全部加起来,数目不小。我的月薪几乎都只是刚好够用,我不确定未来薪水的增幅能否赶上开销的增幅。”

“无论再怎么想搬家,以现在的状况,我就算有钱也不敢踏出那一步。我只能把希望寄托在祖海里身上,希望他有更好的前途,长大后不会像我一样。”

拉曼认为,教育是祖海里摆脱贫困生活的唯一途径。

祖海里的学业表现平平,每科成绩大约70几分。拉曼因此从今年(2018年)开始,让他参加回教社会发展理事会举办的免费补习;每周三天,每次大约三小时。能补的科目,拉曼都让祖海里去补。