1993年,13岁的赖秀君和哥哥一人扛着一个箱子,在炎炎烈日下徒步把旧家的物品,搬到一公里外的新家。对瘦削的赖秀君而言,箱子十分沉重,但她的脚步却格外轻盈;他们一家人即将搬离居住了八年的一房式租赁组屋,拥有属于自己的三房式单位。

如今38岁的赖秀君,五岁时随家人从马来西亚搬到新加坡,父亲当时是名家具工匠,母亲则为了照顾两个孩子留在家中,偶尔接些缝纫工作。

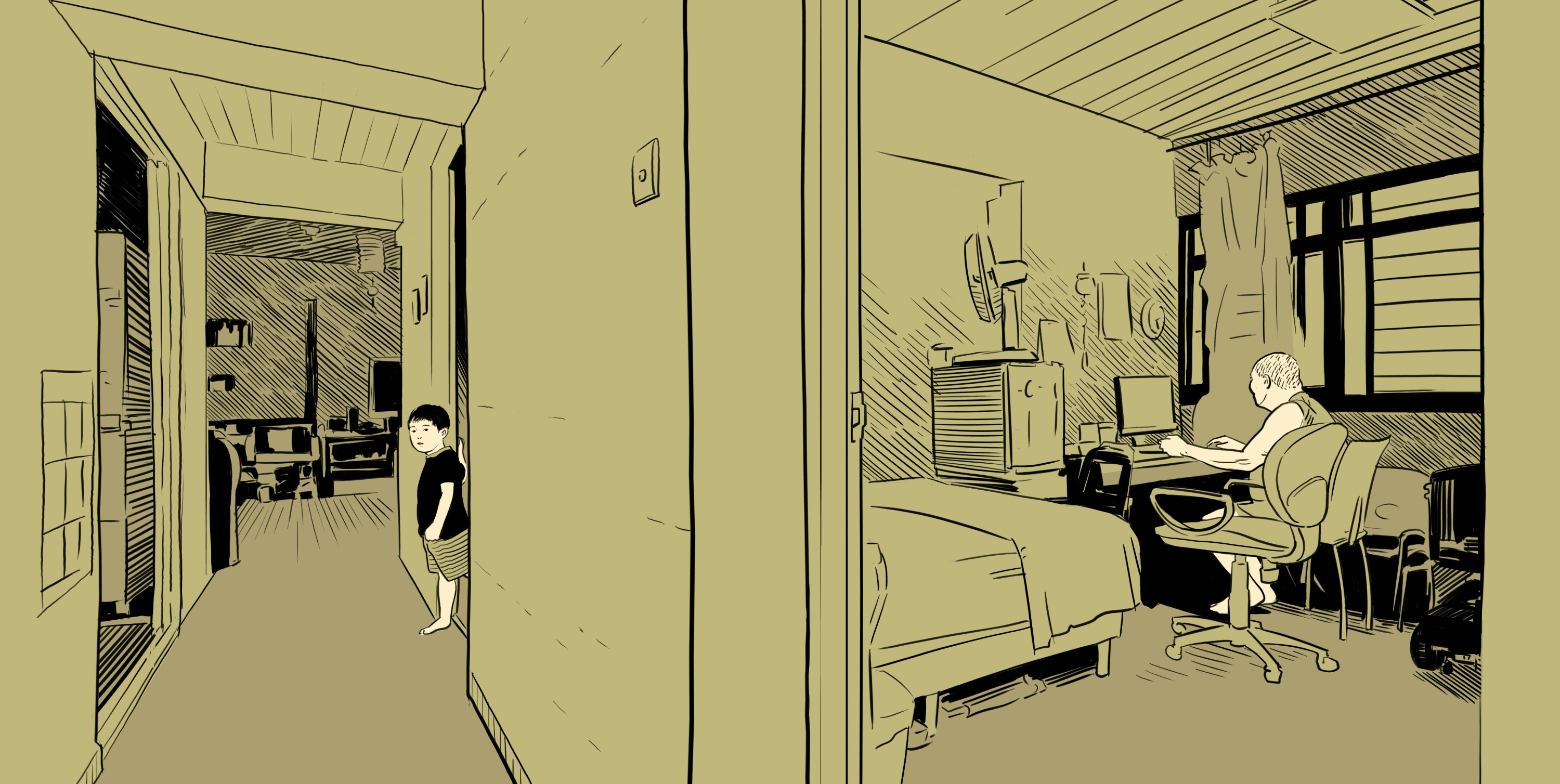

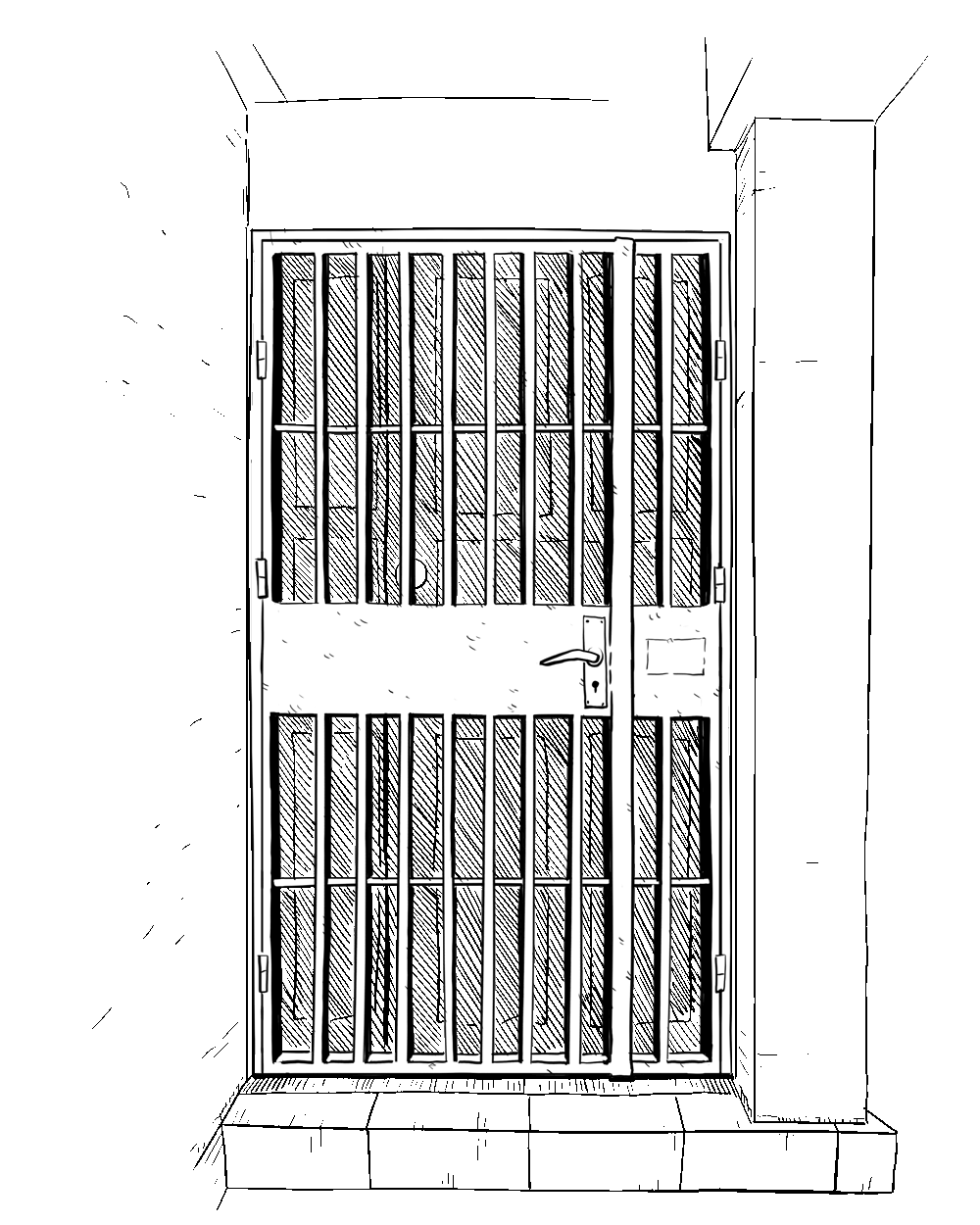

赖秀君回忆起最初住在租赁组屋的生活,一切仍历历在目:“里头什么都没有,只放得下几张地铺和一张饭桌,我和哥哥每天在地铺上趴着读书,常常读一读就睡着。”

赖秀君从未抱怨自己的处境,但面对身边的同学,她却自觉身份悬殊。

“我的同学从未对我冷言冷语,但我的处境和别人不同,所以小时候很自卑。我羡慕同学有自己的房间和书桌;朋友要到我家来做作业时,我总会推托,担心他们看到我家又小又乱。好几次同学都已经到我家门口敲门,我还是关着门假装不在家。”

童年的住屋环境也潜移默化地塑造了赖秀君内向的性格。“从前的租赁组屋龙蛇混杂,我只要看到又有大耳窿找上邻居家,就会非常害怕。母亲担心我和哥哥会学坏,通常不开门,也嘱咐我们不要和邻居打交道。”

赖秀君六岁那年,母亲因癌症过世;父亲省吃俭用,花了八年才存够钱,购买了属于他们一家三口的三房式组屋单位。

父亲为了买屋子几乎掏空了积蓄,没有钱请搬运工和装修工。每天放学后,年纪轻轻的赖秀君和哥哥便就当起“临时搬运工”,从宏茂桥8道搬到宏茂桥10道。把箱子搬到新家后,又得粉刷屋子。两人每天从早忙到晚,整个过程花了一个多月。一家人就这样咬紧牙关,一步一脚印地改善生活。

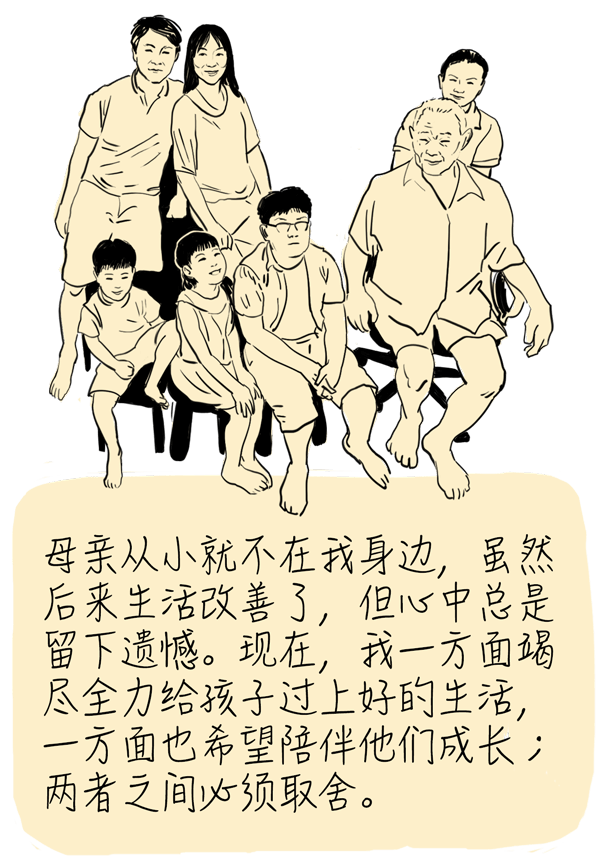

晃眼25年,赖秀君已经从一个懵懂的少女,升为人母。她如今仍住在宏茂桥,但已搬到宏茂桥市中心,和丈夫、三个孩子以及父亲,一家六口一同住在五房式的组屋单位里。

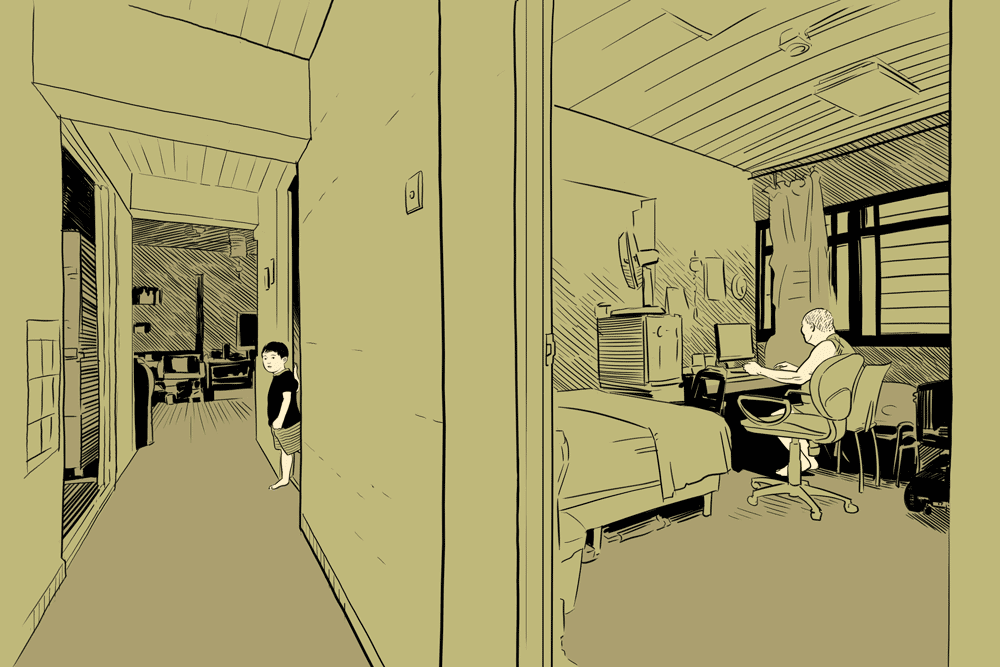

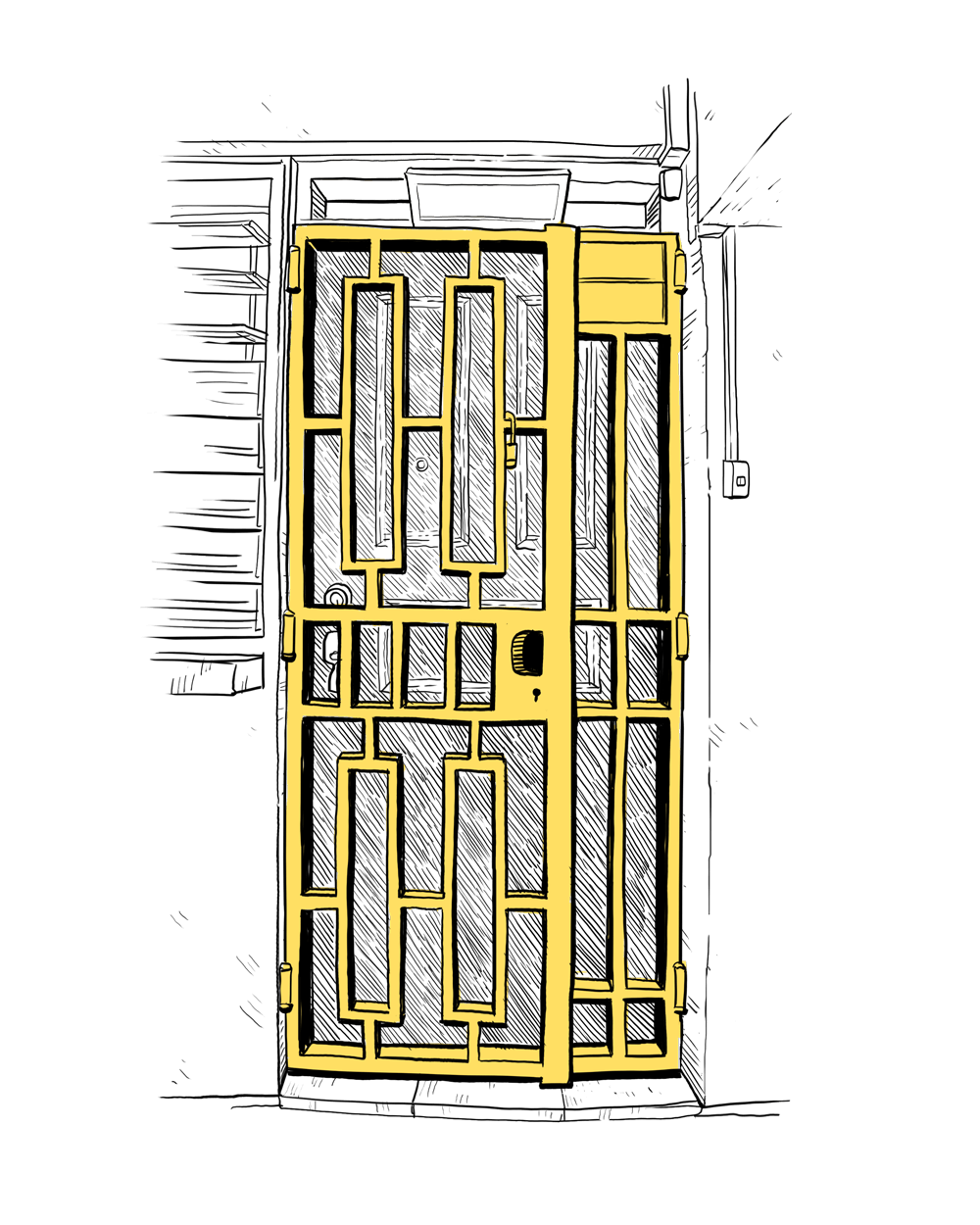

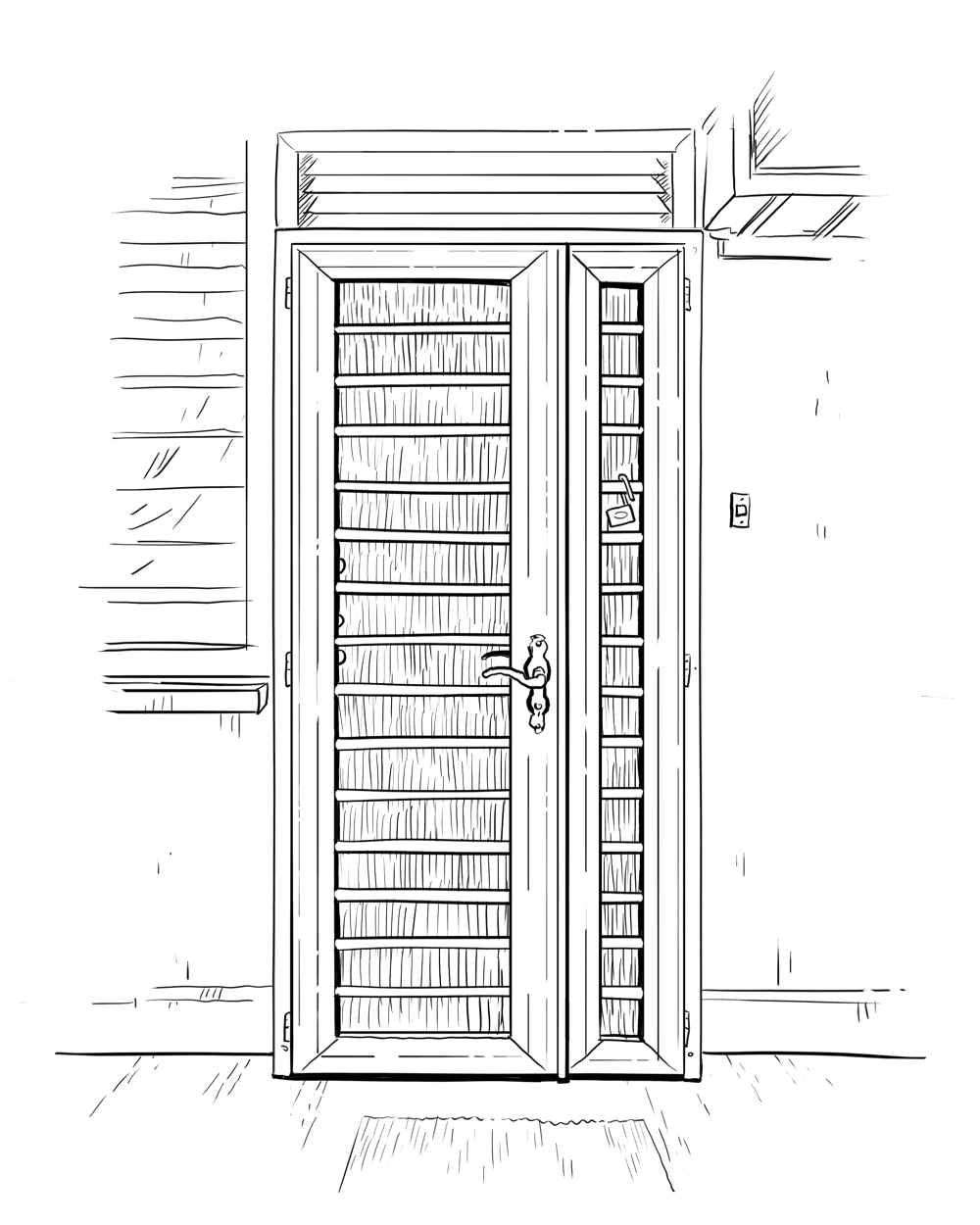

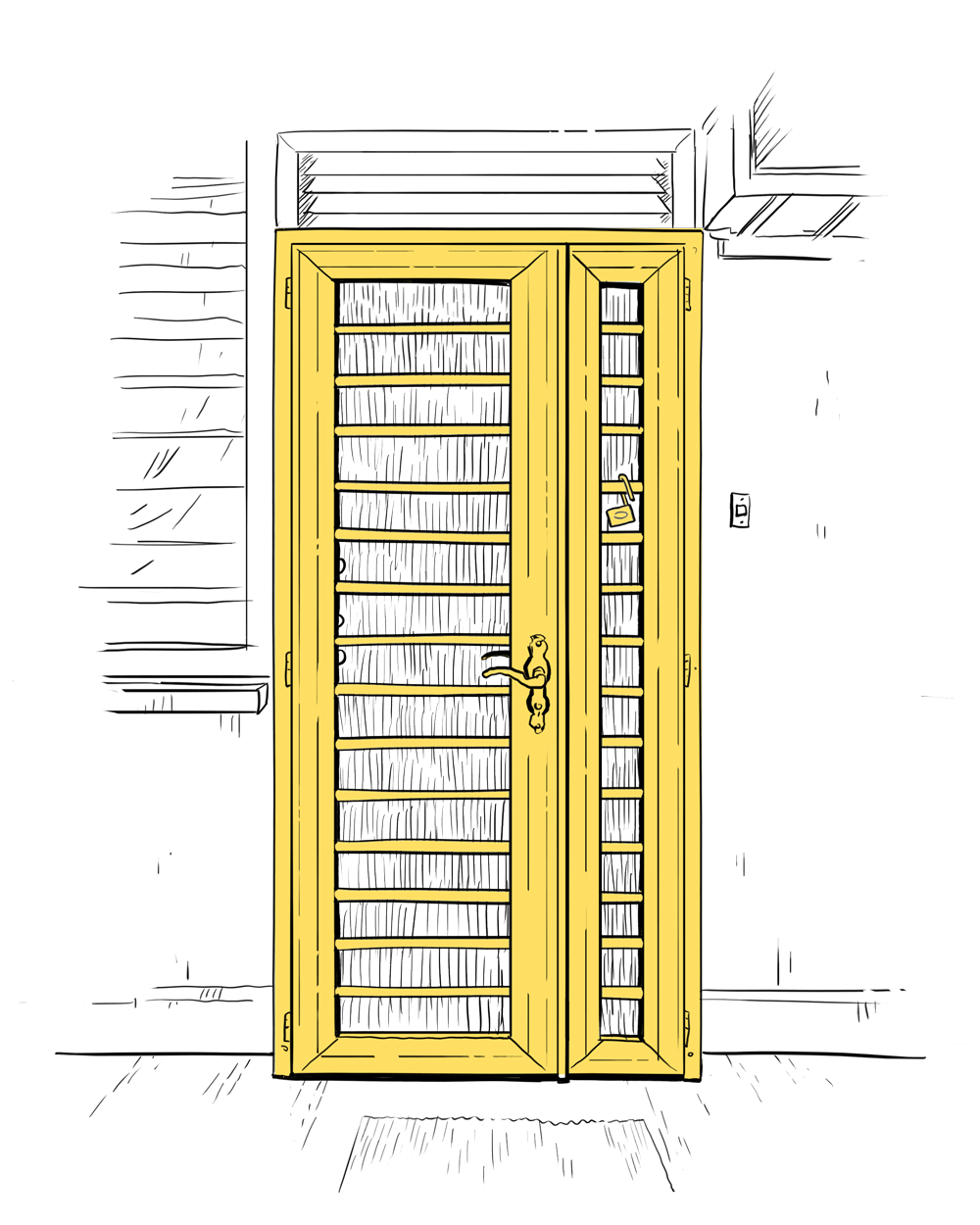

赖秀君的五房式单位装潢不算华丽,但却是她用心设计的安乐窝。

这般普通的日常场景,是赖秀君小时候难以想象的“富裕生活”。

赖秀君72岁的父亲竭尽一生的努力,把两个孩子拉拔长大;如今他终于可以在女儿宽敞的单位里,安享晚年。

赖秀君夫妇俩甚少在外用餐,女佣天天都会用前一天晚餐的食材帮他们准备便当,以节省家庭开销。

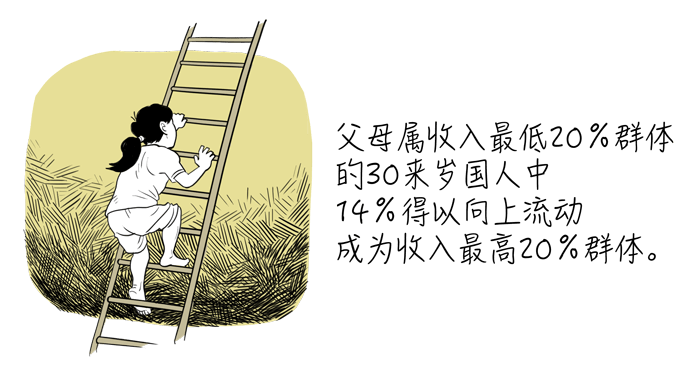

社会及家庭发展部一项报告显示,父母属收入最低20%群体的30来岁国人中,14%得以向上流动,成为收入最高20%群体。这个数字比美国的7.5%、英国的9%,以及丹麦的11.7%高。

赖秀君虽然不属于高收入阶级,但也算是从低收入家庭跃升为小康之家。

她坐在客厅里接受访问,一旁是简约的欧式吊灯、背后是精心设计的半开放式房间;年仅4岁和6岁的小儿子和二女儿,在房里的两台电脑屏幕前看着卡通片,父亲则有佣人照料。这是许多中产阶级再熟悉不过的生活场景,也是赖秀君小时候从未想象过的“奢华生活”。

对赖秀君而言,跃升为“中产阶级”,不代表她的生活从此无忧;从前家里缺的是钱,如今缺的是时间。

赖秀君和丈夫是典型的夹心层,三个孩子年龄分别为10岁、6岁和4岁;赖秀君的父亲近年患上糖尿病,如今需以轮椅代步。为了多些时间陪伴孩子和父亲,赖秀君几个月前辞去了收入较高的工作,成为朝九晚五的行政员。

“我在从前的公司做了13年,那里薪水不错;但每天早上9点上班,晚上到家都已经9点多了。现在我可以6点多下班,回家有时间和家人共进晚餐,也可以好好帮大儿子复习功课,陪孩子玩。”

金钱和时间,难以两全。赖秀君的时间虽然更加充裕,但相对地,一家人在经济上也就更拮据一些。赖秀君和丈夫的月入加起来有6000多元,要过上“中产”生活,也只是刚好够用。

二女儿除了上幼儿园,每周也有额外的语音课;大儿子则有华语补习。赖秀君的父亲也需要一名女佣随身照料。扣除这些费用,赖秀君夫妻俩每月可存下来养老的钱,只有200多元。

出国旅游是许多家庭必不可少的“常年活动”,但为了省钱,赖秀君一家每年最远也只是坐巴士到马来西亚旅游。平日的休闲活动,则是到海边野餐。尽管生活并不比身边的朋友奢华,孩子也时常嚷嚷要像同学一样到澳大利亚游玩,但赖秀君认为,这些物质上的牺牲都是值得的。

“母亲从小就不在我身边,虽然后来生活改善了,但心中总是留下遗憾。现在,我一方面竭尽全力给孩子过上好的生活,一方面也希望陪伴他们成长;两者之间必须取舍。”

赖秀君认为,孩子不一定得成龙成凤,开心最重要。

“我现在尽量让他们好好读书,但成绩好坏是他们自己的造化。不管孩子未来能否成为有钱人,最重要的是他们要快乐,心中不要留下任何遗憾。”