走进莫哈默·贝希尔的家,眼神无法不停留在客厅的冷气机上。孩子都躲在房间里,二房式的组屋单位这时也给人一种还算宽敞的错觉,舒服的二人沙发和四人餐桌,各个角落收拾得很干净,没有想象中那种草莽、底层的气味。

其实租赁组屋不能有冷气的,这时候坐在餐桌后的莫哈默仿佛感受到访客的目光正一一扫过他家中所有的摆设,不等提问就从容自然地说道。“建屋发展局的人已经提醒,冷气机等我们搬出去时一定要拆掉,让房子还原。”

莫哈默(44岁)和妻子诺莱妮(35岁)已经习惯向别人解释,家中看起来不错的家具不是自己买的,而是亲戚或志愿福利团体给的,比如冷气机就是去年11月搬来新家,莫哈默的大哥领花红后买的。他们说着这些时声线平稳,反倒是心中起疑者因被拆穿而感到愧疚,有点慌张。

莫哈默一人撑全家家计。他认为,要活下去不难,但孩子多,资源就分散,这意味着他无法给他们过更好的生活。他的妻妹如今也带着孩子暂住他们家。

莫哈默有些无奈地说:“我们寻求经济援助时,社工上门有时候也是这种表情。我觉得他们心里一定在想:哇,你处境没那么差,不需要帮忙。我得跟他们说,你不能都看这些,你只看这些我就完了。”

然后他说回拆冷气机的事:“其实我应该不会再搬了。这辈子都买不起房子的,所以决心不去想。”

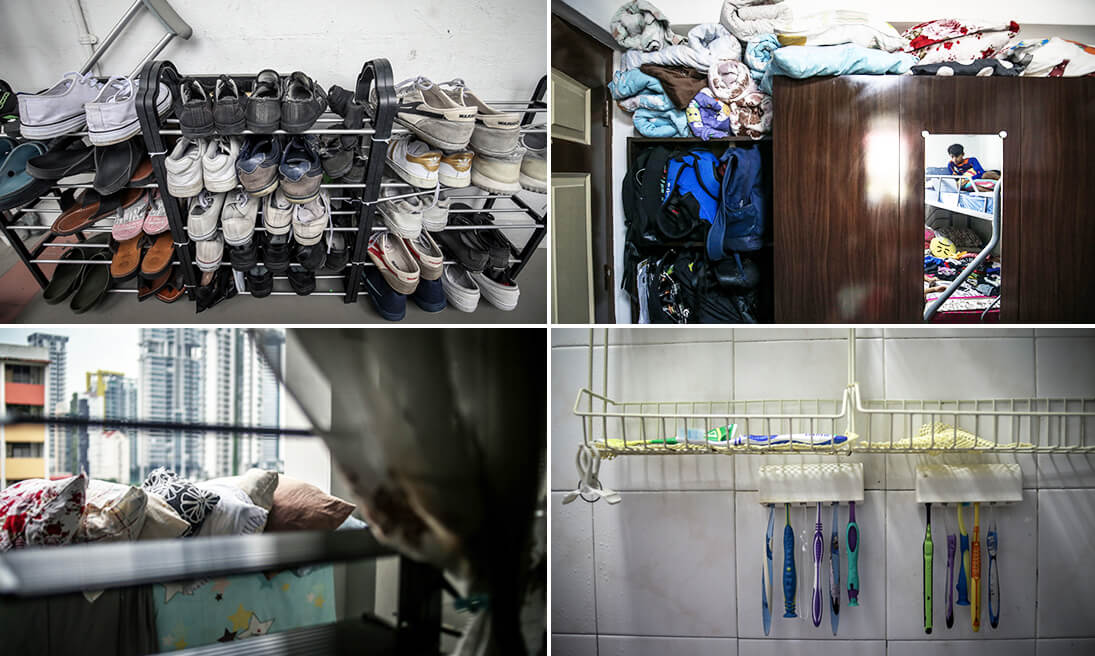

莫哈默一家十口之前在红山一房式的租赁组屋住了12年,屋子非常拥挤,孩子都只能在昏暗的走廊上摆放小书桌,轮流做功课。八个儿女最大20岁,最小的也已10岁;考虑到孩子越来越大,空间越显越小,他去年申请搬到大巴窑的二房式租赁组屋。

他记得,孩子们第一次看到新家有房间时,都非常兴奋。

不过,开心的念头稍纵,心底的绝望很快又出现了。莫哈默说:“大哥给家里装冷气机,搬过来的第一个月每天就开冷气,结果月底账单一来,电费飙升到600元,吓了我一大跳。我就跟妻子说,算了,以后都不开了。这不是我们能过的人生。”

而冷气机的故事,只是莫哈默举的一个较极端的例子。从一房式搬到二房式单位,这怎么说也应该算提升,莫哈默告诉记者他理解这个概念,但自己却始终感觉不到生活的改善与进步。

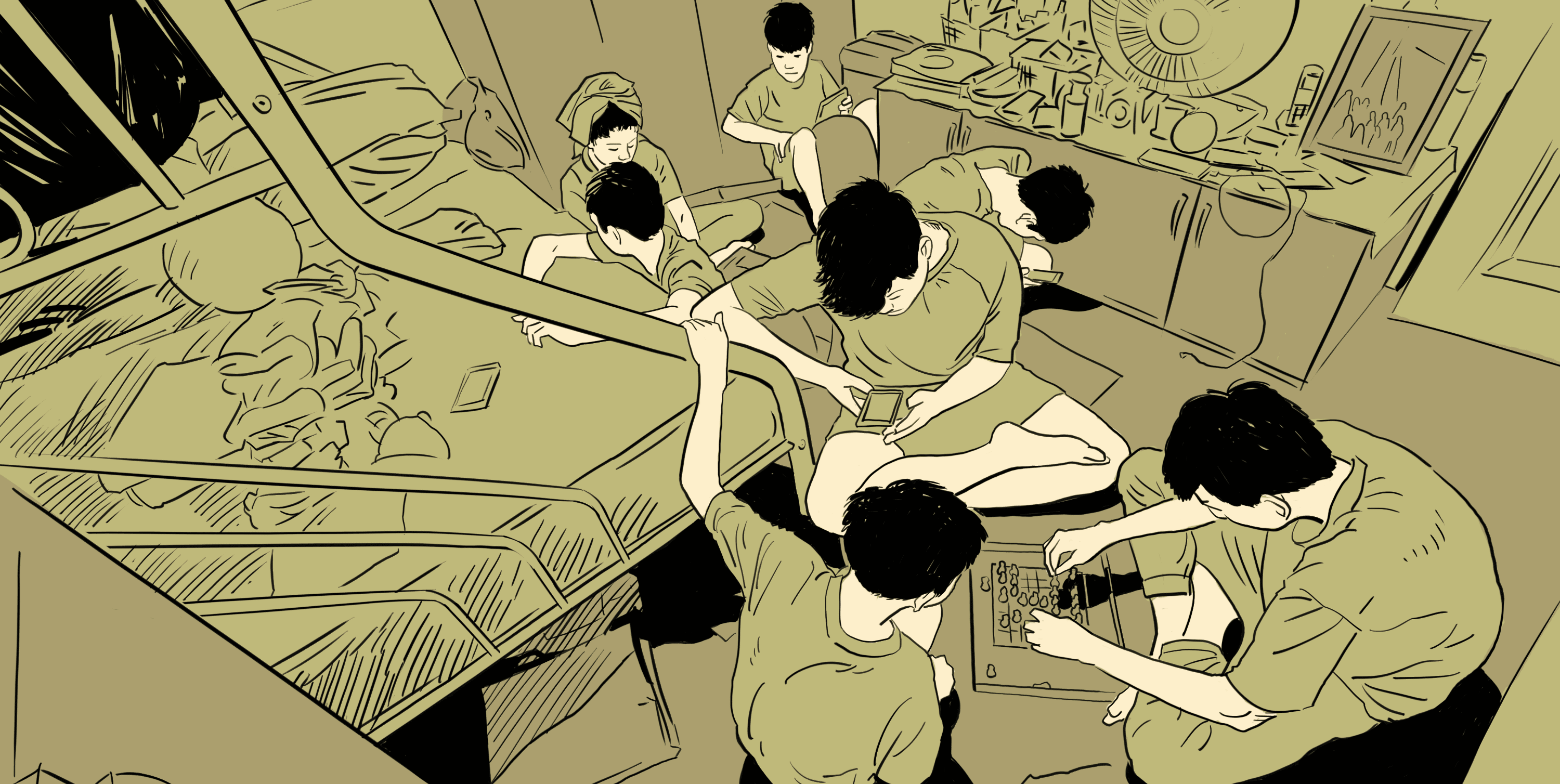

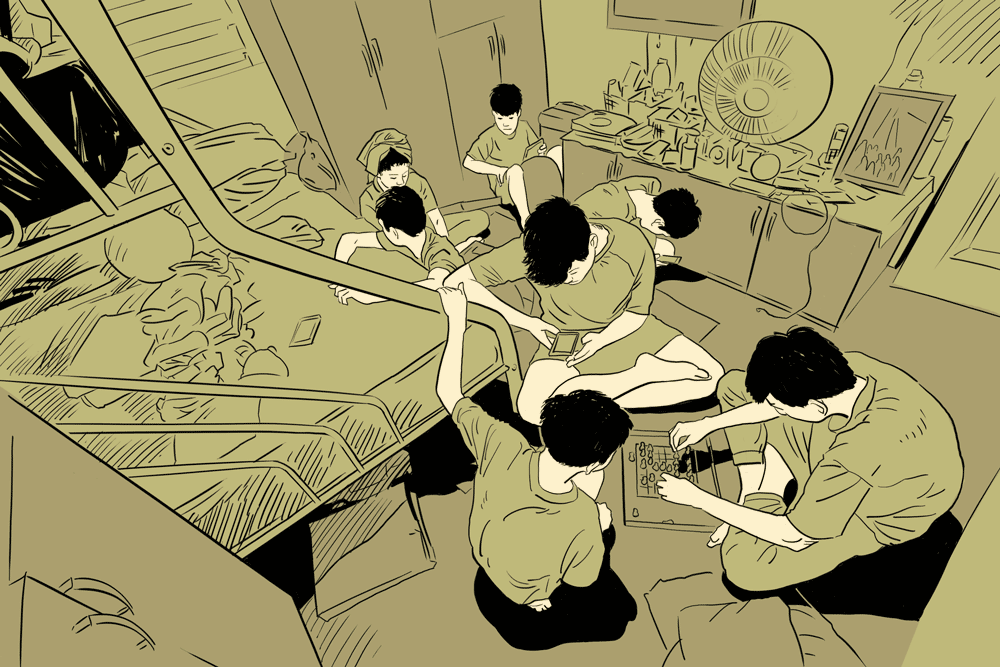

清晨抢厕所、晚上铺毯子在客厅睡觉……这是莫哈默八个孩子的日常。

例如,当送货员的莫哈默除了星期天休息,每天从早上9时到晚上9时都奔波在外,用一个人微薄的薪水养活妻子和八个孩子,这现实是不改的。另外,虽然多了房间,可放张双层床,但因为孩子多,还是觉得拥挤。

莫哈默形容,晚上睡觉时,大家挤得像沙丁鱼,儿子铺了毯子就在客厅地上睡。也因为只有一间冲凉房,排队洗澡是每天早上最令人头疼的事;最早起床的人要早至清晨4时就开始梳洗,穿好校服后又躺下歇息,等其他人准备好。

如果根据联合国用以衡量人类基本需求满足的指标,新加坡作为发达国家,在保障低收入家庭权益方面几乎样样达标,像在确保干净饮水供应、确保每个孩童有机会上学,甚至是确保每户家庭都能接触电视、报纸和电脑等,都有相应措施。但在住房空间方面,指标虽定为每户人家每个房间最多只能住四人,这里却仍能看到像莫哈默一家这样“卡在夹缝里”、觉得自己买不起组屋又没有比二房式租赁单位更好选择的大家庭。

政府在1980年代鼓励国人拥屋时,将当时所有三房式单位都卖出给住户,而2007年恢复兴建租赁组屋时,就不再推出新的三房式租赁单位。目前约6万个租赁组屋住户中,绝大多数住在面积约30或40平方公尺的一房式与二房式组屋,比率各占一半,每十户有一户住超过四人。

国家发展部长黄循财2018年8月在国会答复询问时说,政府不打算为租赁组屋住户人数设限,或根据住房人数做分配,但若是三代同堂或可分两个家庭核心的大家庭,可随时向建屋局申请多一个租赁单位。

对莫哈默来说,即便有公积金存款,要买三房式组屋,经济负担太大了,因此更大的空间和冷气,以及这些条件可为全家人换来的睡眠质量提升、读书空间改善,已成了不可欲求的奢侈。他拿出一个放满孩子奖状的文件夹,从中抽出其中一张。原来那是他自己的奖状。他笑说,自己已经很努力,送的单子多,连公司都给他勤劳蜜蜂奖。

莫哈默说,有政府资助,月租只约50元,也不用愁孩子的学费,他非常感恩,觉得自己没有资格要求更多,但每当看到孩子的处境,他和诺莱妮仍会忍不住发出感叹,觉得无能为力。

说到这里,莫哈默先是安静地发愣,然后向他身处的世界抛出一个最纯粹的疑问:我们怎么会让自己“掉到最底层”?

最底层意味的是什么?莫哈默指出,当你过去从未住过租赁组屋,如今却得担心孩子三餐温饱时,你时刻都会质疑贫穷会否一代代复制。“一代比一代好”那种突破阶级的主流论述,在他看来是个笑话。最底层也代表,他和妻子总把心思钉在分分角角上,为钱而吵架。

莫哈默现在最大的担忧,是已多达1800多元的水电费欠款。

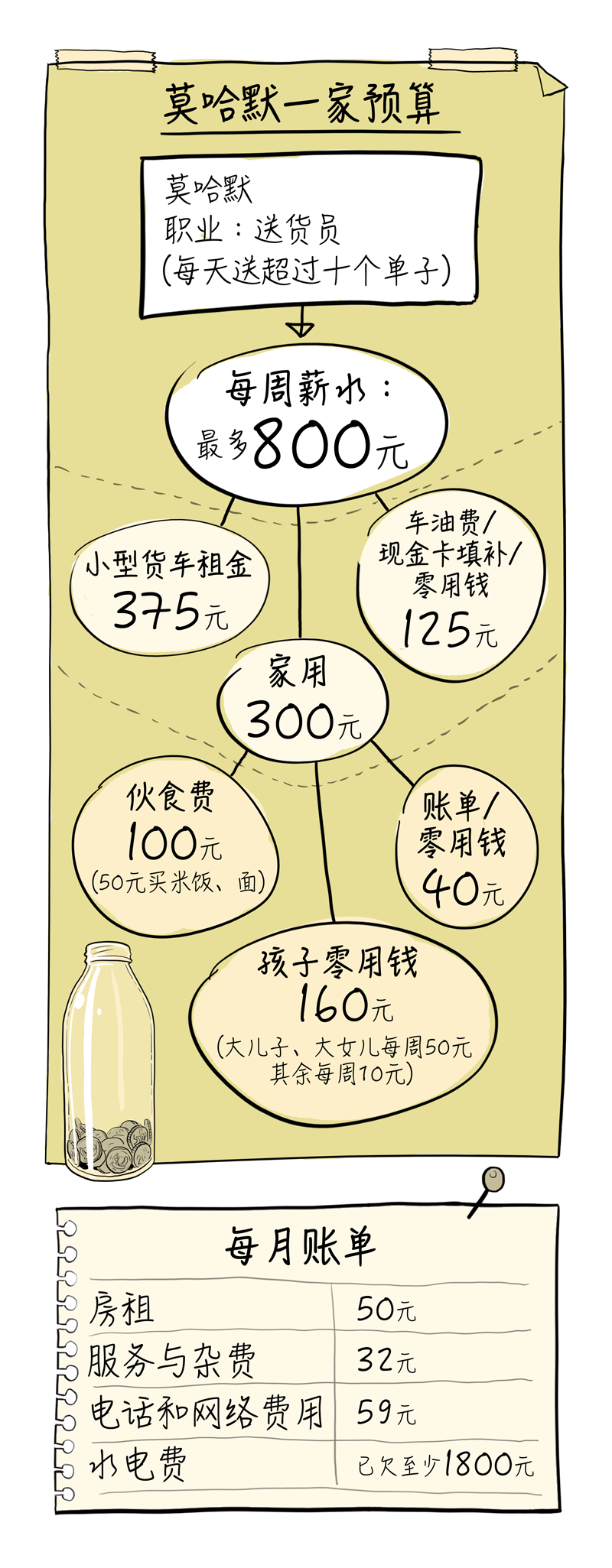

他说:“老实说,每次账单一来,我们就把它丢掉。看了烦人。”莫哈默飞快地计算着,仿佛这是他每日的作业:努力送货一周可赚700至800元,扣除小型货车租金,每周可给诺莱妮300元家用,而这包括150多元的孩子零用钱,100元拿来解决全家三餐等……这样一来,所有的钱只够眼前的生存,账单永远是问题。

“有时候觉得没办法,一定要慢慢还清欠费,就问诺莱妮这周可不可以只给她200元,但我知道她一定生气。然后有时候她会说钱不够用,问我有多5元或10元吗?这时我要跑下楼,看车上有没有放一些零角钞票。你知道那种滋味吗?”

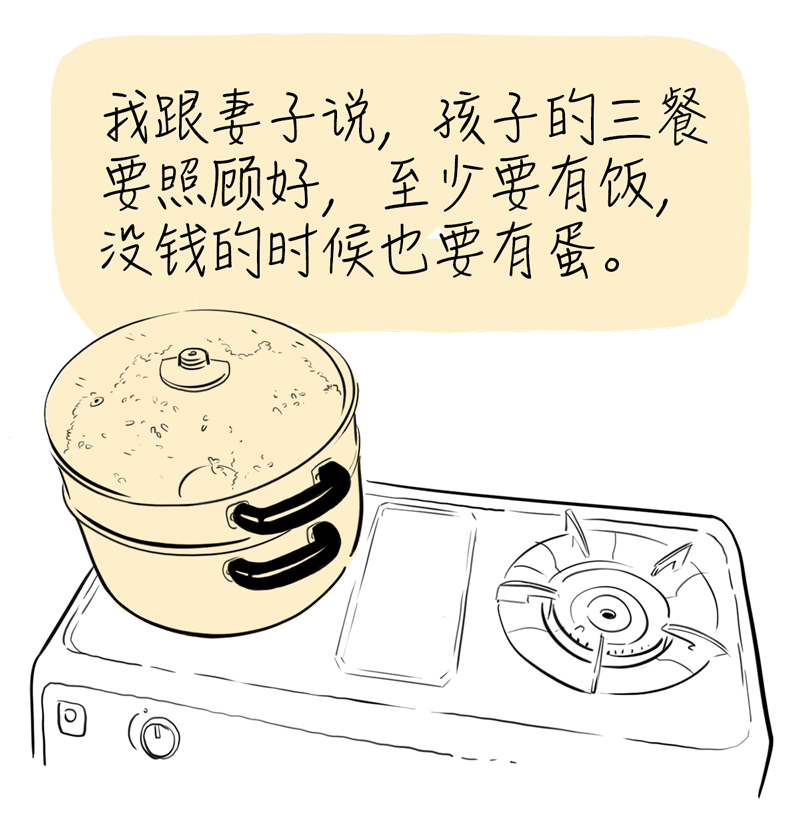

莫哈默记得,有一次女儿生日,全家到麦当劳庆祝,结果整顿饭要100多元。“我跟妻子说,孩子的三餐要照顾好,至少要有饭,没钱的时候也要有蛋。但我也跟孩子说,到外头吃的话,爸爸付不起,希望他们会理解。”

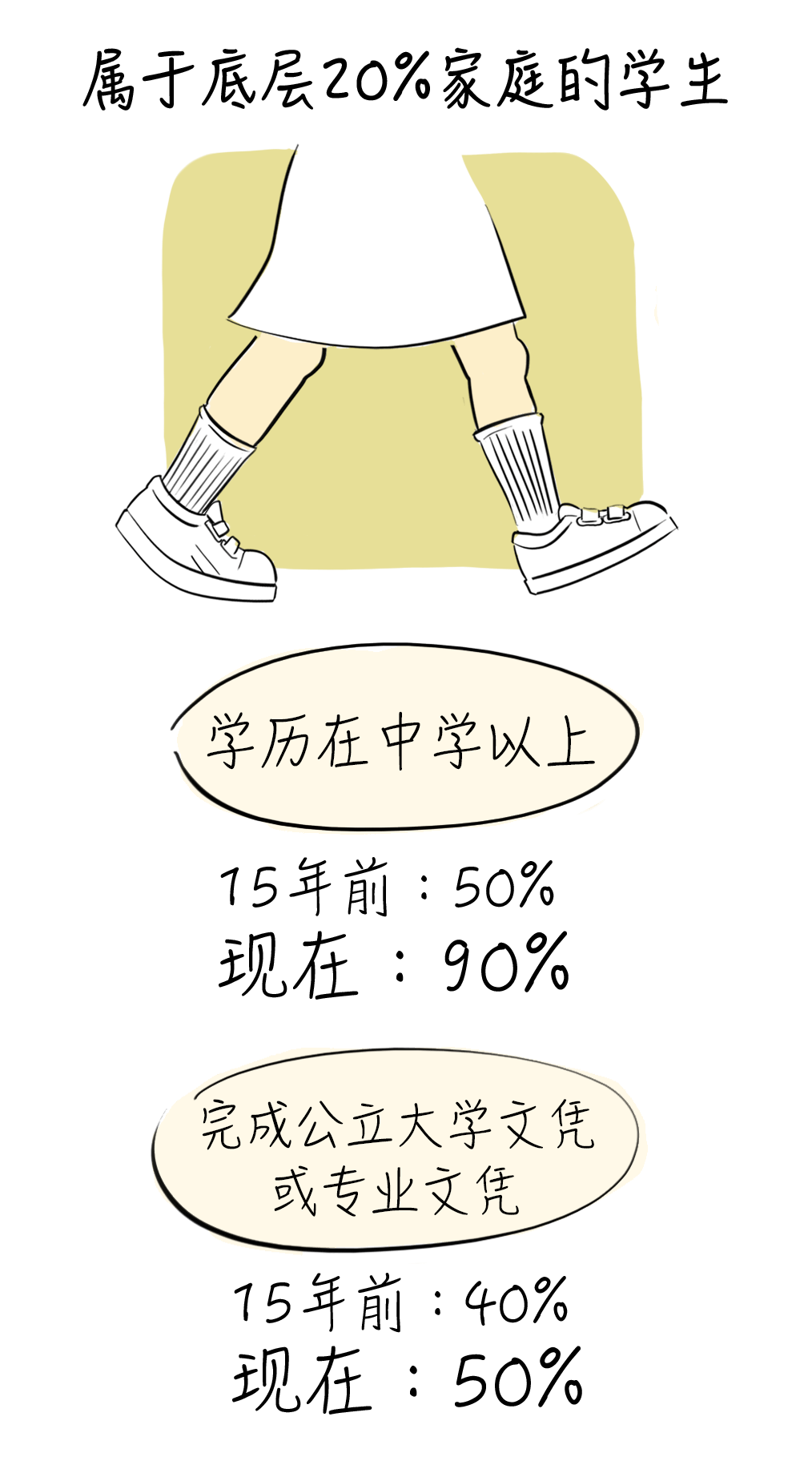

政府如今将帮助低收入和弱势群体定性为“国家重点工作”,也把资源投放在为弱势家庭的孩子创造更有利的教育与学习环境。根据社会及家庭发展部最新发布的政策报告,属于底层20%家庭的学生中,每10人有九人的学历是在中学以上,与15年前每10人只有五人,有显著进步;有一半低收入家庭孩子获得公立大学文凭或专业文凭,比15年前的五分之二高。

但另一半的学生呢?与收入属社会最高阶层的20%相比,底层家庭的孩子要站在同一起跑线,是否要付出更大努力?其实这些问题都限制着莫哈默和诺莱妮,即便孩子成就都不错,也不敢对他们有太大期盼。

因为没有钱给孩子补习,诺莱妮自己监督他们,用别人送的书店礼券买练习卷。小儿子哈基米就读布兰雅坡小学,去年所有科目都考全班第一;16岁儿子立法伊念圣加俾尔中学,15岁儿子沙菲伊念圣伯特里中学,13岁儿子沙里兹念圣安德鲁中学。全是男校并非偶然,而是因夫妻俩觉得男校校风好,这些学校的纪律也更严格。

诺莱妮对孩子的期望很高,她家中有一个柜子,上面放满孩子在学校赢来的奖杯和奖牌。

诺莱妮指着客厅的展示橱,那是她外头捡回来重新粉刷过的,用来摆放孩子的各种奖牌和奖杯。问她一定为孩子感到自豪?她马上回说,还没,似乎怕太快下定论。“这只是起步而已,要等到他们真的出社会,才知道有没有出息。”

莫哈默则觉得妻子对孩子的要求太高了。他说,孩子要的很多东西他们都买不起,有时候就连最简单的也无法给他们。例如,自去年底孩子已不再到回教堂上宗教课,以每个月省下50元。“这让我觉得我是失败者,有很多缺点,哪里可以再要求他们什么。”

“我跟诺莱妮说,他们考试及格,我们就偷笑了。难道还以为他们真能摘下整片天空?”

问莫哈默,他指的缺点是什么,莫哈默回答,社会现在讲自食其力,每次别人看他们家的处境,一定都会有疑问,他也认同自己在人生道路上做了一些“不好的决定”。例如,为什么妻子不出去工作?为什么生那么多孩子?为什么不转全职工,领全职月薪?这些莫哈默都没有避讳回答,但即便答得出来,也不代表可以改变现状。

莫哈默右手的疤痕是一场电单车车祸留下的。那次车祸改变了他的婚姻和人生。

为什么生那么多孩子?莫哈默坦言,诺莱妮是他第三任妻子,大女儿和大儿子是他和第一任妻子生的;2000年,他已离婚,和第二任妻子刚结婚,在骑电单车回家时遇严重车祸,头骨裂开,手脚重伤,在医院躺了好几个月。莫哈默完全康复,但却因被怀疑以后不能生育,与妻子一家产生摩擦,后来他娶了诺莱妮,成功生下二儿子立法伊。“那时候家里的长辈说,这是你的福分,不要担心,继续生,再过十年孩子长大了,生活会变得容易的。所以我们一个接一个地生,直到小儿子出生后,我发现撑不下去了。”

说到这里,他开始哽咽。“我发现一个人不可能养那么多孩子。”

莫哈默说,像儿子沙菲伊足球踢得好,打入15岁以下青年国家队,但球鞋他买不起,妻子还需要去找志愿团体帮忙;有一次国家队要到意大利训练,沙菲伊被选上,但家里付不起7000元的费用。莫哈默指出,他的大哥在警队服务,妹妹是教师,“打政府工”有稳定的收入,所以他希望孩子能当公务员,或成为正规军人。也许意识到自己在为孩子的职业道路设限,他马上补充:“但我不是很聪明,除了这些选择,我不知道还有什么更好的。我只知道,做梦要实际。”

莫哈默说他现阶段没有什么梦想,只希望孩子能完成学业,顺利踏入社会。他手里还拿着孩子的一叠奖状,似乎想起什么,突然说:“我的梦想是把这一张张文凭框起来,挂在家里的墙上。但如果是在这里……那就算了吧。”